长恨歌白居易:流年似水的哀怨与不朽

在中国古典文学中,有着一首名为《长恨歌》的作品,它是唐代诗人白居易的杰作。这首诗以其深沉的情感和对时间流逝的哲思,给后世留下了深刻的印象。《长恨歌》通过对历史人物王昭君离别时的情景进行描绘,展现了作者对于爱情、生活和死亡的一系列思考。

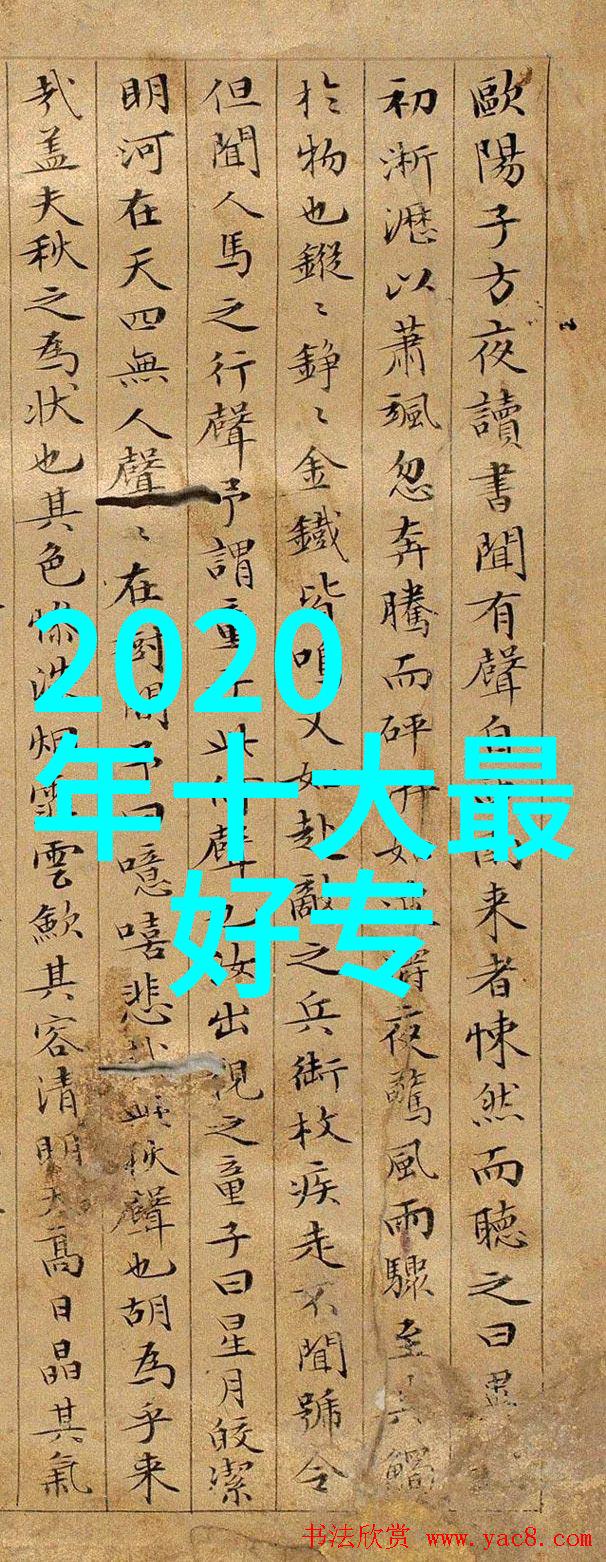

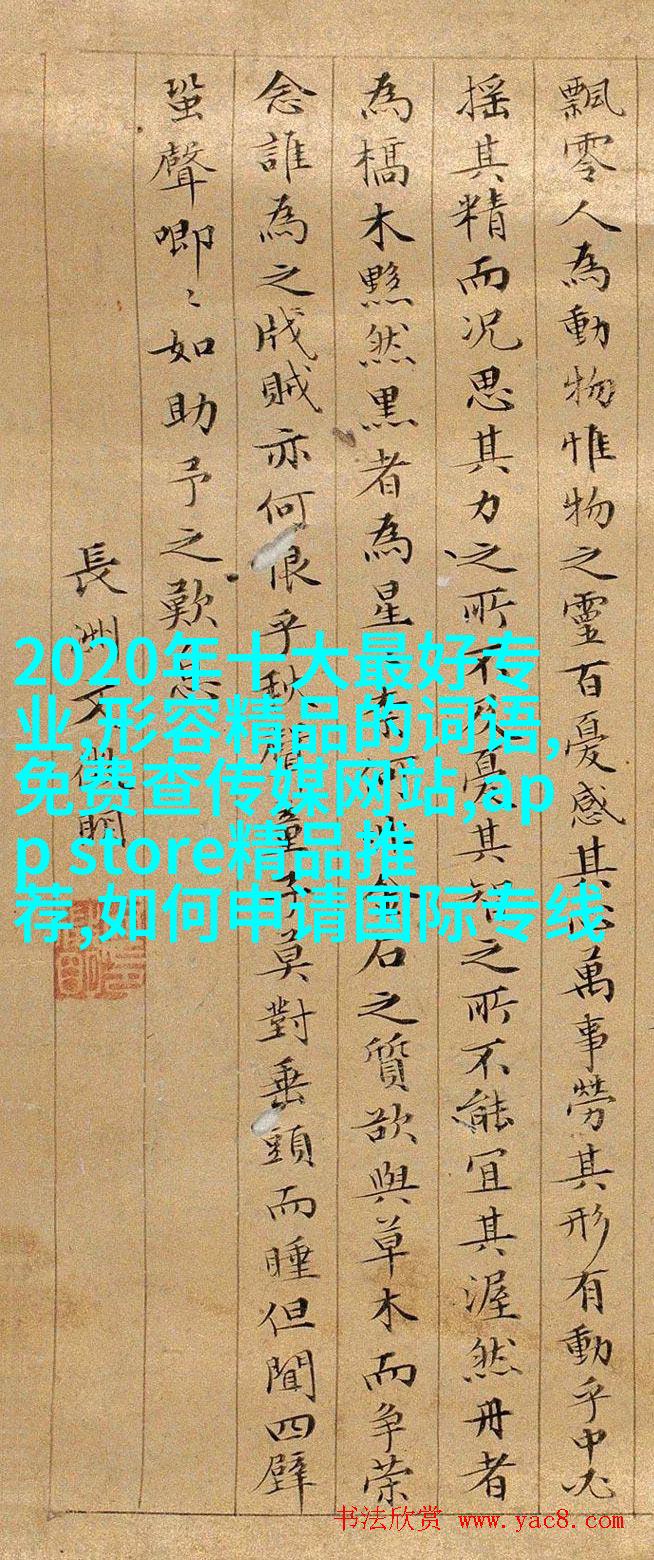

这首诗开篇即写道:“日暮乡关何处寻?夜来风雨声。”这些开篇几句就已经让读者感受到了一种凄凉与孤独。接着又有“忽闻弦断魂也切”,这里面的“切”字非常精妙,它不仅仅表达了痛苦,更有一种割裂心肠的感觉,让人感同身受。

《长恨歌》中的“千秋万岁故园烟”、“百年来往梦中见”,更是触动了无数人的心弦。它不仅反映了作者对于家乡和亲人的深厚情感,也体现了他对于时间流转和个人命运不可逆转性的悲观态度。

然而,《长恨歌》并非完全是一部悲伤之作。在其中,“江南好,风月圆”的画面,以及“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,不见君子”,展现出了一种超脱尘世烦恼的心境,这也是白居易作为一个政治家的高尚情操之一方面表现。

在现代社会,我们可以从《长恨歌》中找到很多启示。比如,对待美好的过去我们应该保持一份怀念,但同时要勇敢地面向未来;再比如,在处理人际关系时,要像王昭君一样坚定,而不是被感情所困扰而迷失自我等等。

总之,《长恨歌》是一部充满哲理、富含情感且具有强烈艺术表现力的作品,它不仅展示了白居易作为一位伟大诗人的才华,也成为后人学习文学创作以及理解生命意义的一个宝贵资源。